编辑部空调坏了,我们蹲在茶水间啃冰棍时突然聊起《Q版游戏排行榜》这个选题。那些圆眼睛短腿脚的小人儿总有种魔力,让人想起小时候藏在课桌底下偷玩的掌机。

这世上只有两种玩家:声称不爱Q版游戏的,和偷偷下载了八个萌系手游的 。

萌即正义:画风决定第一印象

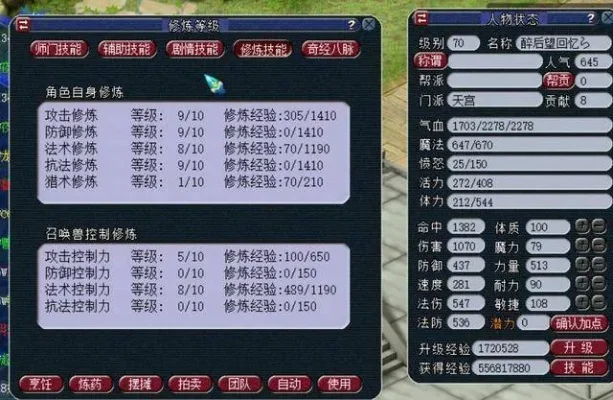

1.线条圆润度决定生死。某些游戏角色圆得像个糯米团子,走起路来弹弹的物理效果(就是碰撞后的抖动反应)让人想戳屏幕。过于棱角分明的作品在这个赛道很吃亏,去年某大厂翻车案例证明,哪怕角色画成六头身(身体高度是六个头长),只要腮红够夸张就能入围。

2.色彩饱和度是隐形标准。高亮粉蓝配色的游戏往往能抢占先机,但《星露谷物语》用低饱和色调杀出重围属于例外。我们私下管这个叫"棉花糖指数"咬下去满嘴色素的那种最受欢迎。

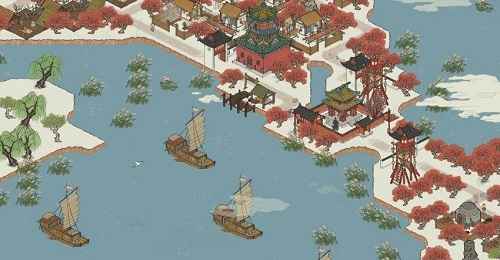

3.细节彩蛋才是真本事。某航海题材游戏把乌云画成哭脸,雨滴做成音符形状,这种藏在场景里的小机关让截图传播量翻了五倍。相比之下,角色换装系统反而成了基础配置。

玩法与卖萌的量子纠缠

经营类游戏把收割机做成兔子造型,消除游戏让宝石爆炸时蹦出小星星,这些设计早就见怪不怪。真正厉害的是《菇菇栽培》系列,把等待真菌生长的过程变成开盲盒体验。有个同行在试玩会上突然大叫,原来他培养的蘑菇长成了游戏制作人的脸。

动作游戏要卖萌就得走极端,《茶杯头》用上世纪动画风格包装超高难度,《空洞骑士》拿圆滚滚的甲虫演悲剧。最近有个独立工作室更绝,让玩家操控会放屁的柴犬来反冲跳跃,据说灵感来自制作人养的真狗。

声音设计的秘密战争

角色跌倒时"噗叽"效能决定下载量。测试组同事做过实验,把十款游戏的打击音效混在一起播放,萌系音效辨识度高达83%。有个未公开的行业数据:Q版游戏角色台词重复率是写实游戏的三倍,但"喵"汪"拟声词能让玩家容忍度翻倍。

某竞速游戏吃过暗亏,原本设计的引擎声太真实,后来改成泡泡破裂声才挽回口碑。现在大厂都养着专门录制ASMR(就是让人舒服的环境音)的团队,我们听过最绝的是用牙签刮梳子模拟猫咪打呼噜。

从数据看玄学

平台方给过我们一组有趣数字:Q版游戏下午三点活跃度最高,可能和上班摸鱼时段重合;付费道具里最畅销的永远是发型装饰,哪怕在末世题材里;女性玩家占比58%这个数据已经五年没变过,但男性玩家氪金(充值)额度近两年反超12%。

有个隐藏规律是节日效应。春节期间的鲤鱼旗皮肤、万圣节的南瓜头装扮,这些限时内容能创造70%的季度营收。但《动物森友会》证明,把现实节气做成游戏内的自然变化才是长期饭票。

关于情怀的真相

老玩家应该记得2003年某款主打种花的页游,现在它的手游重制版依然在榜单上。我们采访过三个三十岁左右的用户,他们给出的理由高度一致:和当年暗恋对象一起浇过虚拟玫瑰。这种情感联结让续作评分自动上浮30%,哪怕玩法毫无创新。

冷门作品也有春天。某款只有五千下载量的解谜游戏,因为主角的呆毛(翘起来的头发)会随心情摆动,被同人圈疯传后逆袭上榜。同人展上我们见过最拼的coser,为还原这个角色每天用发胶固定头发十二小时。

Q版游戏就像甜品店的马卡龙,明知糖分超标还是忍不住伸手。那些看似幼稚的圆脸小人背后,藏着游戏设计最精密的快乐算法。当编辑部电脑屏保集体变成像素小猫时,我们知道这份榜单明年还得继续做下去。